2024年5月18日、神奈川県川崎市の橘樹官衙遺跡群が橘樹歴史公園として整備され、飛鳥時代(7世紀後半)の復元倉庫が公開された。

飛鳥時代の倉庫として復元は全国初。

当日はオープン記念式典が催され、橘樹郡司に扮した福田紀彦市長のあいさつ、閉封の儀と称した倉庫に鍵を掛けるセレモニー、建物新築の際に用いられる雅楽「賀殿」が上演された。

川崎市制100年という節目ということも相まってか、市はかなりここの整備・活用に注力している様子。

僕も同市民として復元倉庫の公開を楽しみにしていたのだが、前日に夜ふかしをしてしまったため、寝坊して式典には間に合わなかった。

とはいえ公開初日に見に行きたいのがファン心。

その日の昼過ぎに復元倉庫を見に行った。

市バス・東急バス「影向寺」バス停で降りる。眼の前の信号には、「橘樹官衙入口」とある。

ここから歩いて3分ほど、住宅街の細い坂道を北へと上っていくと、橘樹歴史公園に着く。

復元倉庫の仕様

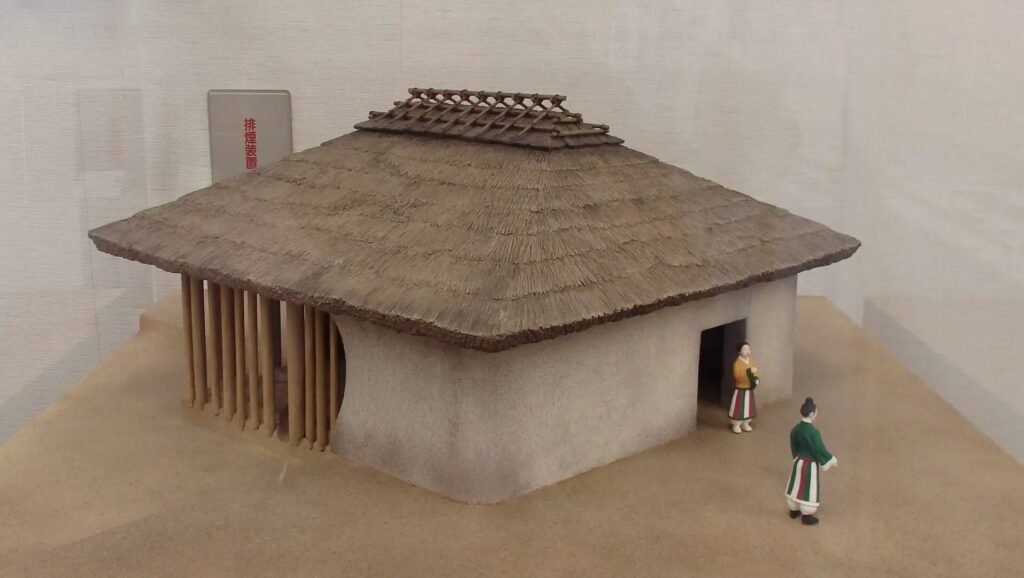

復元倉庫の仕様は、高さは約9.3m、横幅・奥行きは共に約5.94mで、ほぼ真四角。

柱間は横・奥行きともに三間。

完全復元は一棟で、その他三棟は柱跡が建てられている。

柱といっても、建物の床を支えているだけで、屋根まで通っていない。

板を組み合わせて壁面を構成し屋根を支える板校倉造りである。

屋根は茅葺きの切妻造で、平入り。

建材は主にスギが使われ、柱にクリ、一部にケヤキが使用されている。

他の倉庫との位置関係から、南側に扉をつけたそうだ。

妻側はこんな感じ。

現存する飛鳥時代の倉庫建築はないため、年代の近い奈良時代の倉庫の事例・文献史料や、発掘調査を基に、有識者の意見も参考にしながら設計が行われたらしい。

公園には復元にあたっての考証を解説している案内板も立っている。

かなり詳しく書かれていて、設計を決めるまでに様々な苦労があったであろうことが垣間見える。

橘樹郡家の変遷

この区域における遺跡群は、大きく分けて5つの時代区分がある。

- Ⅰ期:7世紀第3四半期頃(650〜675年頃)

- Ⅱ期:7世紀第4四半期頃(675〜700年頃)

- Ⅲ期:8世紀代

- Ⅳ期:9世紀前半

- Ⅴ期:9世紀後半〜10世紀初頭

うち、Ⅰ・Ⅱ期は橘樹評の時期、Ⅲ〜Ⅴ期が橘樹郡の時期で、特にⅢ・Ⅳ期は郡家正倉院が維持されていた時期と推定されている。

復元された倉庫群は、Ⅱ期に相当するものだ。

Ⅰ期:7世紀第3四半期頃(650〜675年頃)

見つかっているのは、三方または四方に巡らせた溝の跡で、柱跡は見つかっていない。

現時点では、遺構の性格が不明だ。

ただ、遺構の特徴などから、北九州から近畿地方にかけて発見されることが多い、朝鮮半島に起源を持つ大壁建物(壁建ち建物ともいう)に似ているという指摘がある。

産経新聞 奈良県専売会サイトより

Ⅱ期:7世紀第4四半期頃(675〜700年頃)

復元倉庫の時期。

四方を巡る溝の遺構は見られなくなる。

主軸方位が真北から30度ほど西に傾いた建物群が建てられるようにになる。

規則的に配置されており、官衙的な性格が強い建物群だろうと考えられる。

7世紀後半の橘樹評と呼ばれた時期の建物群。

Ⅲ期:8世紀代

郡家正倉院が最も整備された時期。

建物の主軸方位はほぼ真北になる。

総柱の高床倉庫を含む多くの建物群が形成され、東西南北を囲う幅2〜3mの溝(外周区画溝)が見つかっている。

溝は全て連続していたかは不明だが、その中心間は東西約213m(唐尺で710尺)、南北約135m(450尺)の広大な領域であったことがわかっている。

この時代に使われていた唐尺換算で切りが良い数字であることから、事前に設計をしたうえで計画的に建てられたことが推測される。

Ⅳ期:9世紀前半

Ⅲ期に造営された正倉の一部が存続。

ただし、Ⅲ期にはあった大型の正倉等はなくなり、衰退していたとみられる。

また、外周区画溝もⅢ期の終わりごろには中層まで埋没していた可能性が高く、Ⅳ期にはなくなっていたと考えられる。

Ⅴ期:9世紀後半〜10世紀初頭

この区画では、正倉院全ての機能を失い、消滅した時期。

掘立柱建物跡、溝状遺構は見つかっていない。

ただし、西側区域、影向寺遺跡近くの橘樹郡家跡上原宿地区では、この時期の館跡とみられる大型掘立柱建物が確認されており、維持されていた可能性が高い。

正倉院のみが衰退したのか、場所が移ったのかは今後の課題だ。

橘樹郡は物部・刑部・飛鳥部吉志が多層的に支配?

後日知ったのだが、先立って4月27日に、高津市民館で「橘花屯倉ミニシンポジウム-橘樹官衙遺跡群成立の前段階-」が開催されていたそうだ。

「橘花(たちばな)屯倉(みやけ)ミニシンポジウム-橘樹官衙(たちばなかんが)遺跡群成立の前段階-」を開催しました – 川崎市教育委員会

どの講演も興味深いが、とりわけ気になったのが、専修大学 田中禎昭氏による「橘花屯倉と氏族」。

タチバナ地域の氏族分布と屯倉経営について。

物部氏(県守郷:高津区坂戸周辺に比定)、刑部氏(橘樹郷)、飛鳥部吉志氏、複数の異姓氏族が橘花屯倉を重層的に支配していた可能性を指摘。

氏の論文『橘花ミヤケにおける氏族の動向 – -物部・刑部・飛鳥部吉志』を専修大学学術機関リポジトリで見つけたので読んでいるのだが、とても興味深い。

後日、咀嚼して紹介したいと思う。

参考資料

- 1300年前の巨大倉庫が川崎によみがえった 飛鳥時代の遺跡群がある高津区の公園「すごく立派」 – 東京新聞

- 国内最大級の大壁建物跡の出土品披露 高取町で5日から – 産経新聞 奈良県専売会

- 橘樹歴史公園 飛鳥時代の倉庫復元 – 文化財保存計画協会

- ~全国初! 飛鳥時代の復元倉庫誕生!~ 史跡橘樹官衙遺跡群に橘樹歴史公園がオープンします – PR TIMES

- ここまでわかった橘樹官衙遺跡群~新たな発見と史跡整備 – 神奈川県ホームページ

2024年6月16日閲覧