僕はいま、欽明・敏達朝における高句麗使節来着を題材に歴史創作を細々とやっている。

この高句麗使節について『三国史記』「高句麗本紀」には記されていないので、実際にあったかの確かめようはないが、古代の日朝関係を垣間見える興味深い事件であることに変わりはない。

あったことして考えてみると、高句麗は倭国と外交をするにあたって何かしら献じた物があるはず。

その中に、僧や経典があったのではないか、というのが、表題の件について調べるきっかけだった。

この時に渡来した可能性がある法師がいる。

高句麗使節来着事件から十年余り経過した敏達天皇十三年条に見える、高句麗僧・恵便だ。

百済から鹿深臣が弥勒の石像を持ってきて、佐伯連も一体の仏像を持ってきた。

この時、蘇我馬子はこの仏像を得て寺を造りたいと考え、指導する法師を四方に求め探させたところ、播磨国に還俗した高句麗僧・恵便という人がいたので、馬子は彼を師とした、というのである。

敏達天皇十三年時点で還俗していたのであれば、それより前に恵便は倭国に渡来していたと考えたほうが自然だし、いまだ仏教に対して抵抗が強かった時代であるから、一度法難に遭って還俗していたという事も考えられる。

中西進・編『エミシとは何か』(角川選書)で上垣外憲一氏は、恵便法師の来日ルートを欽明朝における高句麗使節の時だったのではないかと推論を立てている。

では、経典・思想はというと、先の記述にも弥勒菩薩の名前が見えるので、弥勒信仰はあったようだ。

ということで、弥勒信仰の発生から倭国に伝来するまでの経緯について、速水侑・著『弥勒信仰 ―もう一つの浄土信仰―』(吉川弘文館)を読んで調べてみた。

弥勒菩薩とは

仏教の開祖・釈迦が「五十六億万年後に再び地上世界で生を受け(=下生)、人々を救済するので、今から徳を積んで信仰しとけば間違いない」と明言されたとされる、確約された当来仏。

かつて釈迦が悟りを開く前、一緒に修行をしていた仲間だったという。

順番でいえば、弥勒が先に成仏するはずだったが、釈迦が有能すぎたために後になった。

弥勒は死後、天上世界の兜率天という場所にのぼり(=上生)、現在もそこで修行中だという。

遠い未来では、かつての釈迦と同じにように、有縁の人々で、龍華樹の下で三回にわたって説法を開いて導くという。=龍華三会

弥勒信仰とは

我々は残念なことに釈迦の説法を直接見聞きすることなく生まれてきたため、三回開催される弥勒の説法に参加(=三会値遇)し、救われなければならない。

救われる方法は大きく2つ。

一つは、今から修行して徳を積み、死んだら弥勒のいる兜率天にのぼる。そこで弥勒と共に修行し、三会に値遇する資格を得る。=上生信仰

もう一つは、今から修行して徳を積み、弥勒が再び地上世界で生を受けるタイミングに生まれ変わって、三会に値遇する資格を得る。=下生信仰

弥勒信仰を説く経典

- 仏説観弥勒菩薩上生兜率天経(北涼/訳:沮渠京声) 略して「上生経」

- 仏説弥勒下生経(西晋/訳:竺法護)

- 仏説弥勒下生成仏経(後秦/訳:鳩摩羅什) 略して「下生経」

- 仏説弥勒下生成仏経(唐/訳:義浄) 略して「下生経」

- 仏説弥勒大成仏経(後秦/訳:鳩摩羅什) 略して「成仏経」

- 仏説弥勒来時経(附東晋録/訳者不明) 略して「来時経」

この6つの経典を《弥勒六部経》という。

これらの経典は、以下のように分類ができる。

A群. 上生経(該当:1)

B群. 下生経・成仏経(該当:3〜6)

※2の『仏説弥勒下生経』は竺法護訳と伝わるものの疑わしく他の5つの経典とは性格が異なるので除外

4.下生経と6.来時経は、3.下生経の異本と考えられる。

3.下生経は5.成仏経がとても長いので、抄出されたディレクターズ・カット版と考えられる。

その抄出はかなり早い段階でインドで行われたので、文章に違いはあるが内容としてはほぼ同じ。

なので六部経の中でも特に重要なのが、以下の3つ《弥勒三部経》である。

- 仏説観弥勒菩薩上生兜率天経(北涼/訳:沮渠京声)

- 仏説弥勒下生成仏経(後秦/訳:鳩摩羅什)

- 仏説弥勒大成仏経(後秦/訳:鳩摩羅什)

上生信仰と下生信仰はどちらが先か

「上生経」(仏説観弥勒菩薩上生兜率天経)に、“下生経に説くがごとし”とあるため、下生経すなわち下生信仰のほうが先行に成立していた。

ただ日本の場合は、三部経がほぼ同時に伝わり、上生信仰のほうが主流だった。

弥勒のいる兜率天は厳密には浄土ではない

仏教の天上世界はいくつもの階層があり、浄土とは、如来、つまり悟りを開いている人が住む世界。

修行中の身の弥勒がいる兜率天は、三界と呼ばれる天上世界の大きな三階層でも下の欲界六天に含まれる。

下の上くらいの位置。

とはいっても、なんにせよ現世とは違う次元の世界で、死後往生することによって到達できる世界という意味では大差ないので、実際の信仰としてはほぼ同義にとらえられてきた。

弥勒信仰において、浄土は二つある。

修行中の弥勒がいる兜率天が、「天上の浄土」。

弥勒が下生すると、地上世界は金色に化すとされ、まさしく現世が「地上の浄土」になる。

そのような理屈で、乱れた世になれば、「昔の人が言った未来なので、今こそ弥勒が下生され、救われる時だ!」という解釈が生まれたり、「私が、誰だれが、弥勒菩薩の生まれ変わりだ!この世を浄土に変えるのだ!」と主張し、民衆の支持を仰ぎ、政治利用する人もでてくるようになり、弥勒信仰にあやかった反乱や革命が度々起きた。

弥勒の浄土はコスパが悪い?

理論上では浄土は仏の数だけあるが、実際の信仰、特に隋唐以降においては、阿弥陀如来のおわす極楽浄土か弥勒菩薩の兜率天が特に重要視されてきた。

そして、どっちの浄土が優れているか、浄土に行くのにイージーなのかが教学者によって議論されてきた。

現存する記録は、阿弥陀浄土教学者たちから述べられたものが多い。

唐の道綽「弥勒菩薩が救ってくれるのは弥勒を信ずる者だけだが、阿弥陀様はそうじゃない人まで救ってくれる。兜率に往生しても寿命は遥かに伸びるとはいえ有限。阿弥陀様の極楽浄土は三界の外なので輪廻から外れて実質無限」(『安楽集』巻上)

唐の迦才「兜率は女もいるけど、極楽浄土は男だけ。兜率での寿命は有限だが、極楽浄土は無限。兜率に往生しても悪心を抱けば地獄に堕ちる場合もあるが、極楽浄土には悪心そのものがなく善心のみなので、悪に堕ちることがない。それに兜率では弥勒のみ説法を説くが、極楽浄土は水鳥や草木に至るまで皆説法を説くので極楽浄土のほうが優秀」

「極楽に往生するには五戒を守るだけでいいが、兜率に往生するには十善(十種の悪行をなさないこと)が必要。それに極楽は十念を続けることで往生を達成できるが、兜率は施・戒・修の三つの修行を続ける必要がある。極楽は他力によって往生できるが、兜率は自力のみ。極楽には導いてくれる仏様がいるが、兜率にそういうのはない。兜率往生は困難である」

非常にざっくり言うと、「弥勒の兜率往生はハードモードで、往生したところで寿命が有限なのでコスパが悪い。阿弥陀浄土のほうがイージーで地獄に堕ちる心配もないし皆が説法説いてて最高」というのが、浄土教側の主たる見解だったようだ。

唐の懐感の『釈上戸群疑論』、新羅の元暁の『遊心安楽道』でも、だいたい同じ主張。

阿弥陀浄土教学者の主張が阿弥陀経典と弥勒経典を正しく比較できているかというとそうでもないらしいが、当時どのように阿弥陀の極楽浄土と兜率天をどう理解していたかの違いを見るのはおもしろい。

弥勒信仰の発生〜倭国伝来まで

弥勒信仰の発生

下生信仰は紀元前200年ごろ〜後200年代の間、インドで大乗仏教の人々により発生したと推定されている。

2〜3世紀には、インドでかなり盛んになっていたらしい。

- ガンダーラ地方(現在のパキスタン北西部。仏像発生の地)の弥勒像

- マトゥーラ(マトゥラーとも。現在のインド北部)では、イラン系のクシャーン朝の弥勒像

- シクリ(シークリーとも。インド北部にあった都市)出土の二世紀後期の弥勒像

後発の上生信仰は、「上生経」は450年代には中国に伝えられており、インドでの成立は4世紀末頃(300年代後半)とみられる。

中国に伝来

インド北西部で盛んだった弥勒信仰は、西域(現在の中央アジア)まで広がった。

中国へは、西域にゆかりの深い僧たちによって漢訳されて伝わった。

大安二年(303年)、竺法護によって、最初の漢訳弥勒経典「弥勒成仏経」が成立したとされる。

法護の先祖は月氏(紀元前3世紀から1世紀ごろにかけて東アジア・中央アジアに存在したイラン系遊牧民族及びその国家)の人とされ、竺という名前は師匠の竺高座の伝統を受けて、西域・インドに学んだことによる。

5世紀はじめ、鳩摩羅什が「弥勒下生経」「弥勒成仏経」を訳す。

鳩摩羅什も、クチャ(亀茲。中央アジアに存在したオアシス都市国家)に亡命したインド人と当地の王の妹との間に生まれた人物。

中国における弥勒信仰の起源

中国における弥勒信仰の起源は、釈道安(312〜385)とその門弟と位置づけることができる。

道安は五胡十六国時代の僧で、中国仏教の基礎を築いた偉人。

当時の漢訳仏典は中国独自の思想(とりわけ老荘思想)の用語を用いて解釈されていたので、意味不明になることも多かったらしく「弥勒菩薩のところに行って本来の意味を聞きたい」と願ったという。

そんな学究熱心な人物だったためか、「高僧伝」には「道安は、弟子の法遇らと弥勒の前で誓いを立てて、「兜率でまた会おう」と願った」とある。

その弟子の曇戒は、常に弥勒の仏名を唱えて口を閉じることがなかったという。

一途すぎる……。

本人曰く「昔、師匠たち八人と一緒に兜率往生しようと約束しました。師匠たちは先に兜率に行かれたけど、私はまだなので、こうして兜率往生を祈願しているのです」

絶対兜率往生するマン。

仏典とともに弥勒霊験譚を伝えた法顕

弥勒信仰史上、つぎに有名な人物は法顕(337〜422)。

仏教の学究を進めるにつれ、経典の漢語訳出に比べて戒律が整っておらず、経典も戒律も錯誤や欠落があるのを嘆き、隆安3年(399年)から十五年間、インドへ求法の旅に出た。

彼の記した旅行記『仏国記』は、当時のインドや中央アジアを知る貴重な史料になっている。

彼は陀歴国(パキスタン北部)で兜率天上の弥勒菩薩を親しく写したという巨大な弥勒像を拝んだ。

その土地の人々がいうには、この像ができてから東方へ仏教が伝わるようになったと聞き、「後漢の明帝のときに、仏教が中国に伝来したのは、釈迦の後継者である弥勒菩薩のこの霊像が道を開いたからに違いない」と信じ、感激したという。

彼はさらに師子国(インド洋に浮かぶ島。現在のスリランカ)にわたり、そこでインド人の僧が高座で経を読踊しているのを聞いた。

「お釈迦様が使用された鉢は、いまは中インドの毘舎離(インド北東部)から北インドの犍陀羅に移っているが、この仏鉢は数百年を一期として西域諸国を順番に巡って中国、さらにセイロンを経由して中インドに帰り、釈迦の後継者である弥勒菩薩のもとで供養を受け、再び下って竜宮に帰る。弥勒菩薩が下生して三回の説法を行う時、かつてのお釈迦様と同じように、四天王がこの鉢を持って弥勒菩薩に献ずる」

法顕がその経を写したいと請うと「経はない。ただワシが口で読踊するだけ」と答えたという。

帰国した法顕は西域やインドの弥勒信仰を伝え、その霊験譚は五世紀はじめの中国人の信仰に大きな影響を与えた。

そして、五世紀なかばの「上生経」漢訳とあいまって、釈迦の後継者で、且つ中国人が大好きな天上界に住む弥勒菩薩は推せると、北魏仏教を中心に弥勒信仰は広く受け入れるようになる。

北魏における弥勒信仰の様相

463年に北魏が都を洛陽に遷すと、その南方の伊水河畔の龍門山に大規模な石窟が営まれ、そこに多くの石像が刻まれた。龍門石窟である。

龍門石窟が営まれた時期は、5世紀末〜8世紀(北魏〜隋唐)に至り、ちょうど中国仏教が日本仏教に最も影響を与えた時期と重なる。

刻まれた石像から、当時の中国仏教信仰の変遷を伺うことができる。

龍門石窟に刻まれた尊像は、6世紀には釈迦と弥勒が多数を占め、7世紀には阿弥陀が圧倒的に多数となる。

つまり、中国仏教では弥勒信仰が先行して隆盛し、唐の頃に阿弥陀信仰にその座を譲ったことがうかがえる。

北魏の弥勒信仰では、一族の死者・祖先が「天上に生まれる」ことを願うものであり、追善的な信仰だった。

彼らの願うところは、一族の死者・祖先が欲界の一つである「天上の勝処」(輪廻の六道のうち天道と人道)に生まれて神々や菩薩、天女などの側で快楽を得るか、さもなくば人間界の王侯貴族の家に生まれ変わって、幸せに過ごせますようにという、現世的色彩の強いものだった。

当時はまだ阿弥陀という尊名は存在せず、後世の阿弥陀に当たる無量寿が、来世的な意味よりも「不老長寿」を連想されるその名前から人々に受け入れられた。

北魏の人々は、経典によって兜率天と極楽浄土の違いを知ることはできたが、信仰の実態としてはどちらも「天上の西方」くらいの認識で、道教の神や仏、天人までもが同じ天上界に住む神として理解されていたらしい。

その結果、弥勒信仰と阿弥陀(無量寿)信仰は混同され、弥勒像を造って西方の極楽浄土への往生を願い、弥勒の三会値遇を期するといった銘文もみられる。

龍門石窟の銘文からは、すでに6世紀のはじめから弥勒の龍華三会に期することを願う例がみられ、北魏では上生信仰とともに下生信仰も発達していたらしい。

北魏の仏教は、現世の徳福を求め、死後は神仙の住まう天上世界への往生を願う道教的な浄土教とでもいうべきものだった。

「天上の神々」というざっくりとした認識の信仰は、仏教の中では兜率天に住まう弥勒菩薩が最も身近で結びつけやすく、上生信仰が北魏仏教の主流と占めていたと考えられる。

隋唐になると、「阿弥陀の極楽浄土のほうが優れ、弥勒の兜率天はそれに劣る」と主張する阿弥陀浄土家の出現とともに、末法な世界で極悪非道で愚かな人間であっても極楽にありつけるという阿弥陀信仰が急速に発達し、中国仏教のメインストリームは弥勒信仰から阿弥陀信仰へと移っていった。

弥勒下生にあやかった反乱

一般人にとって弥勒が下生するという五十六億万年というのはあまりピンと来ない未来で、世が乱れ、貧困や圧政に苦しむ民衆からは「今こそ弥勒が下生され、救われる時だ」「自分は弥勒の化身!世の中を変えてやる!」という声が上がり、そういう指導者に扇動されて度々反乱が起こった。

延昌5年(515年)には、大乗賊の乱が起こった。

これには弥勒の名ははっきりとは出てきていないが、弥勒下生と民主反乱が結びついた最初の例とみることができる。

沙門・法慶は幻術をよくし、自らを大乗と名乗り、豪族を信者にし、地方官の失政や凶作に苦しむ人々を傘下に集めた。

法慶は部下に薬を飲ませて狂わせ、家族兄弟の見分けもつけられぬようにし、一人殺せば一菩薩、十人殺せば十菩薩と、殺人を重ねるほど菩薩の位が進むと説いた。(やばすぎる)

蜂起した大乗賊は五万に膨れあがり、「法慶を新仏(弥勒)として古き魔性を除去し、理想国土を実現する」ことを掲げて、旧来の支配者や僧尼を惨殺、寺院を破壊する一大テロ組織へと化した。

北魏朝廷は十万の兵を派遣し、四ヶ月におよぶ激戦の後にこれを鎮圧したが、河北一帯は死者数万という惨状となった。

こうした弥勒下生を思想的背景とした反乱は、阿弥陀信仰が主を占める隋唐以後に頻発。

隋の大業六年(610年)には、白衣をまとい香花を持った一団が弥勒仏の出世であるといって衛士を殺し、洛陽の建徳門から乱入する事件が発生。これに連坐するもの千余家におよんだという。

大業九年(613年)には、宋子賢の乱。宋子賢はみずから弥勒仏の出世と称した。

幻術をよくし、日に数百千人の信者を得、ついに反乱を企てて煬帝の行列を襲おうとするも失敗して殺された。

また同年、沙門・向海明も、弥勒の化身と名乗って民衆を集めて反乱を起こした。彼は自らを皇帝と名乗り、年号も白鳥元年と改めたがついに追討軍に滅ぼされた。

弥勒下生にあやかった革命の成功例・武周革命

戴初元年(690年)、則天武后の愛人でもある怪僧・薛懐義は、洛陽の禁中道場に奉仕していた九人の僧と共謀して『大雲経』という経典に付属した予言書の内容を根拠に、「則天武后は弥勒の下生なり」と説いた。

それまで民主反乱のよりどころだった弥勒下生を、武后は巧みに利用して上から人心を得ようとし、その計画は見事に成功。

官僚・民衆など六万あまりの人が武后に即位を願い、武后はそれを受け入れる形で皇帝となり、国号を周と改めた。

その後も弥勒下生を称する反乱は唐代〜宋代に至る間も度々繰り返される。

社会的背景こそ違うが、思想的な側面では中国の弥勒下生の現世信仰化という流れで捉えることができる。

朝鮮の弥勒信仰

確かな文献がほとんど残っていないので、朝鮮の書紀の仏教は不明な点が多いが、いくつかの傍証から、中国より少し遅れて、北魏仏教とほぼ同じ性格の弥勒信仰が成立していたと考えられる。

- 高句麗平原王13年(571年)に比定される、辛卯年銘三尊像には、「無量寿仏を造り、亡き師父母などが弥勒の三会に値遇することを願う旨の銘文。

- 6世紀末〜7世紀にかけて、百済や新羅から盛んに倭国に弥勒像が伝えられたことが、日本側の文献によってうかがえる。

朝鮮独自の弥勒信仰の形態・花郎制度

朝鮮独自の弥勒信仰の形態として、新羅の花郎制度があげられる。

新羅では古くから、呪術宗教的な通過儀礼を与えて戦士的訓練をする若者集会があり、彼らは花郎と呼ばれいたらしい。

この集会の指導者は、美女二人をもってあてていたが、真興王37年(576年)、彼女たちは互いに嫉妬して内紛し、相手を殺したのを機に女性の指導者=源花を廃し、美貌の男子を指導者=花郎とした。

これから花郎制度は大いに発展し、新羅の賢臣・勇将の多くは、この衆徒=郎徒から生まれたという。

真興王の花郎制度の整備は指導者を男性にかえただけでなく、八百谷孝保氏によれば、弥勒下生信仰を団結の基礎とするようになったと考えられるという。

真興王の次の代・真智王の時代(576〜58)、興輪寺の僧・真慈は、本尊の弥勒像の前で、弥勒が花郎と化してこの世に出現することを願い、弥勒仙花という少年に会った。

(弥勒仙花って、『日出処の天子』で見たな)

真平王の時代(579〜631)には、郎徒はみずから龍華の衆徒と称した。

さらに時代が下ると、景徳王の時代(742〜764)には、郎徒である月明師が兜率歌を歌って弥勒を祀ったと伝えられる。

新羅における従来の若者集会の伝統に加えて、花郎は弥勒の化身であり、郎徒は弥勒に保護されるという信仰によって、花郎・郎徒の団結が保たれていたと思われる。

花郎制度は、指導者を弥勒の化身として、指導者を通して国家への忠誠を尽くさせることにより、国家が貴族・宗教の統制を同時に行おうとしたもので、中国の民衆反乱の予防策として機能していた側面もあったと思われる。

しかし、国家が衰微すれば、中国の場合同様に民衆の反乱は起きる。

9世紀末、みずからを弥勒仏と称する弓裔の反乱などが挙げられる。

日本における弥勒像の伝来

秋九月、百済から鹿深臣が弥勒の石像一体、佐伯連も仏像を一体持ってきた。

『日本書紀』敏達天皇十三年(584年)条

この年、蘇我馬子はその仏像二体を請いうけて、すぐに鞍部村主司馬達等・池辺直氷田らを派遣し、四方に修行者を求め、播磨国に還俗した僧を見つけた。

名を高麗の恵便という。蘇我馬子はすぐに師とした。

司馬達等の娘・嶋を出家させ、善信尼とした。

また善信尼の弟子の二人を出家させた。

一人は漢人の夜菩の娘の豊女、名を禅藏尼という。

一人は錦織壺の娘の石女、名を惠善尼という。

蘇我馬子は仏法に頼り、三人の尼を崇め敬った。

その三人の尼を氷田直と達等に授け、衣食を供えさせた。

仏殿を宅の東の方に造り、弥勒の石像を安置させた。

三人の尼に屈して請願し、大会で拝んだ。

この説話の原型は、『元興寺縁起』(747年作成)に収載されている、『元興寺古縁起』(613年に聖徳太子の命で記載させたという)にある。

聖徳太子作成という点は疑わしいが、『日本書紀』編者も利用したらしい。

癸卯の年(敏達天皇12年=583年)、甲賀臣が百済から石の弥勒菩薩像を持ってきた。三人の尼が、像を家の入口に置いて供養礼拝した。

『元興寺古縁起』

と、書紀とは一年の誤差があるが、ほぼ同じ内容を記している。

『聖徳太子伝暦』や『扶桑略記』は、このときの弥勒石像が、のちに法興寺(本元興寺=飛鳥寺)の東金堂に安置されたと記している。

仏教公伝が欽明天皇戊午年(538年)が正しいとすれば、弥勒像は仏教公伝から四十年余で伝来したことになる。

すべてを歴史的事実とすることはできないが、実年代はともかく、非常に早い時期に弥勒像が釈迦とともに伝来したことはたしか。

弥勒像の伝来イコール日本の弥勒信仰の成立かというとそうではなく、この時の日本では、仏教の教理の理解は乏しく、異国の神として一括りに認識されていた。

蘇我馬子が病に伏したので、占い師にその原因を問うたところ、占い師は「父・稲目のときに祀った仏神の祟りである」といった。

『日本書紀』敏達天皇十四年条

これを聞いた天皇は、「占い師の言う通り、馬子の父の神(仏)を祀れ」と命じた。

そこで馬子は、前年に伝来した弥勒の石像を礼拝し、「寿命を延ばし給え」と乞うたが、このとき国に疫病が流行り、民が多く死んだ。

そこで物部守屋らは「これは蘇我氏が仏法を興したためである」と称して、寺を焼き、仏像を難波の堀江に捨てた。

弥勒像に馬子が祈ったのは、兜率天への往生でもなければ弥勒の三会値遇でもなく、自分の病をなおしてほしいという、極めてシンプルな現世利益の祈祷。

治病であれば本来薬師如来がふさわしいだろうが、馬子にはその区別が明確に意識しておらず、非常にざっくりとした「仏」という括りでその呪力に帰依していたとみられる。

飛鳥仏としての作例が多い弥勒像

文献や現在遺っている作例の中で、飛鳥時代の像と確認できるものは意外と少ない。

しかし弥勒像は、文献では『日本書紀』の弥勒石像があり、『聖徳太子伝私記』に引用される『法起寺塔婆露盤銘』に「聖徳太子が崩御したとき、山背王がこの寺を造り、舒明天皇10年(638年)に福亮僧正が弥勒像一体を造った」という、信憑性のある銘文が残っている。

明証がないにしても、飛鳥時代の可能性がある弥勒像は、ほかの尊像に比べて多い。

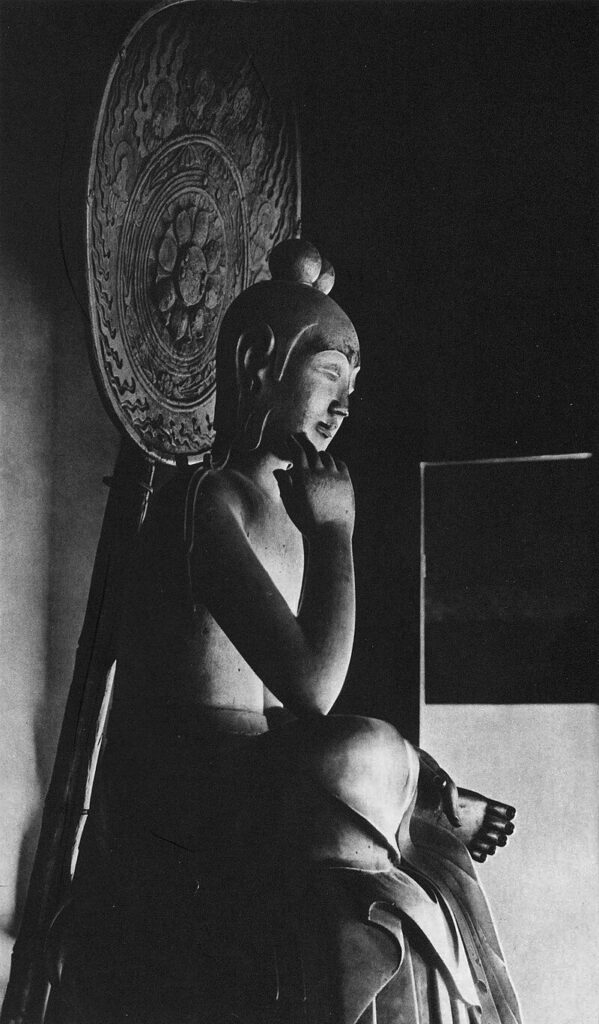

- 中宮寺の菩薩半跏思惟像(伝如意輪観音だが、弥勒菩薩というのがほぼ定説)

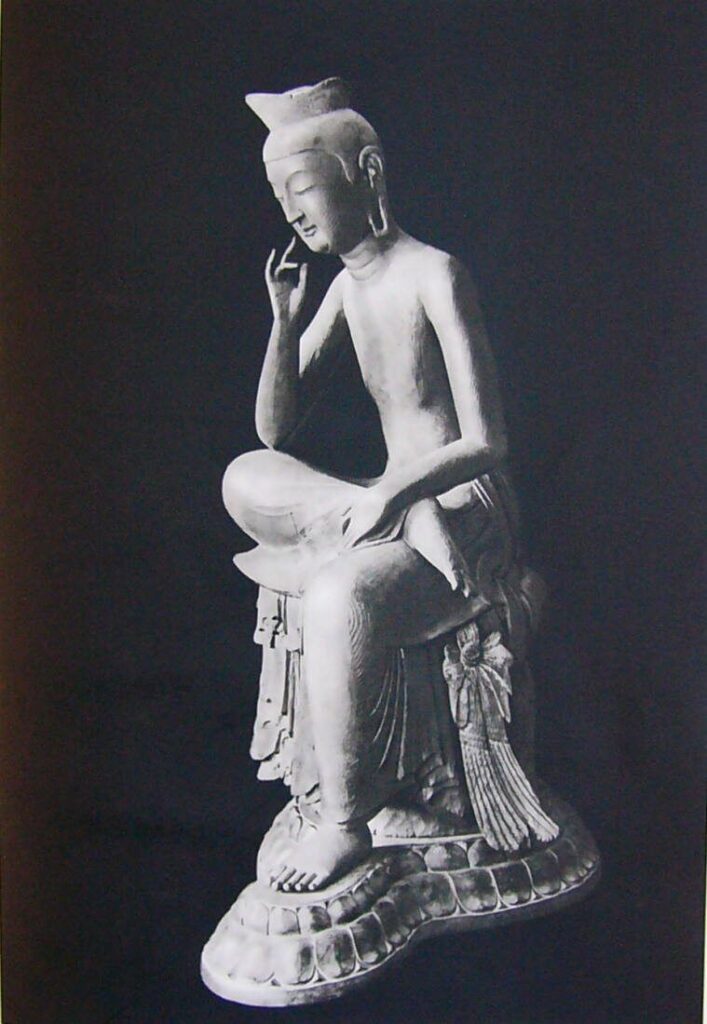

- 広隆寺の宝冠弥勒と泣弥勒

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

広隆寺の弥勒像については、『日本書紀』に関係すると思われる記事がある。

- 推古天皇11年(603年)、聖徳太子は諸大夫に「われ尊き仏像をたもてり。誰かこの像を得てみやびたてまつらん」と言ったところ、秦河勝が進み出て、「臣、拝みたてまつらん」といい、この仏像を得て、蜂岡寺(現在の広隆寺)を建てた。

- 推古天皇24年(616年)、新羅は使を遣わして仏像を奉った。

- 推古天皇31年(623年)、新羅は使を遣わして仏像などを奉った。この像は秦寺(広隆寺)に安置した。

これらの記事は仏像の種類を明記していないが、『聖徳太子伝補欠記』『聖徳太子伝暦』『扶桑略記』などを見ると、1は新羅の献じた弥勒菩薩像で、2は蜂岡寺に安置したが放光の怪異があったという。

1が現在の宝冠弥勒で、2または3が現在の泣弥勒であろうという。

いずれも新羅から伝来した弥勒像ということになり、事実、その様式は新羅出土の弥勒像と似ているといわれ、当時の蘇我氏を中心とする百済仏教全盛のときに、聖徳太子と秦河勝は新羅仏教を受容したのではないかという説もある。(平野邦雄『秦氏の研究』)

薬師・観音・阿弥陀などの像で確実に飛鳥仏といえる例がない中、弥勒像は釈迦とならんで多くの例をあげることができる。

北魏龍門の仏像の変遷と同様に、日本の飛鳥仏教でも信仰の中心は釈迦と弥勒であり、弥勒信仰は日本仏教における最も古い信仰の一つだったといえる。

天寿国曼荼羅繍帳の天寿国とは何か

中宮寺に伝わる天寿国曼荼羅繍帳。

刺繍された銘文は現存ではごく僅かだが、全文は『上宮聖徳法王帝説』によって知ることができる。

それによれば、聖徳太子の薨去を悼んで妃の橘大郎女が作らせたという。

飛鳥仏教の代表者というべき聖徳太子の具体的な信仰をうかがうことができるとして重要視され、飛鳥時代の浄土思想を反映したものであることはたしか。

この天寿国とは何かについて、様々な議論がなされてきた。

- 阿弥陀信仰における極楽浄土

- 弥勒信仰における兜率天

- いずれの浄土ともいえないざっくりとした浄土世界

- 天上の神仙郷

『弥勒浄土論』の松本文三郎氏は、当時の日本に阿弥陀信仰はまだ成立しておらず、朝鮮では三論・成実の盛行のもとで弥勒信仰が盛んであり、太子の師・慧慈も弥勒信仰をもっていららしいから、天寿国は兜率天であるとした。

『法王帝説』は天寿国について「天というごとし」と註しているから、天寿国は天の一種だろう。

実際、繍帳には、左上に兎と桂の木のある月が描かれており、天を示していることがわかる。

重松明久氏は、現存する遺片から繍帳に全体像を再現し、弥勒経典や中国敦煌の弥勒浄土変相などとの比較をして、繍帳は「弥勒上生経」と「弥勒下生経」の内容をそれぞれ一帳ずつに表現したものであると主張した。

ただ重松氏は、『法隆寺資財帳』に繍帳は天武天皇施入とあるから白鳳期の天武天皇生存中に作成され、資財帳が成立した天平末年ごろに法隆寺の僧・行信によって銘文が加工されたのではないかと推定。

この説が正しければ、繍帳は白鳳ないし天平の弥勒信仰を示すものになり、太子と橘夫人の弥勒信仰によるものではなくなってしまう。

重松説に対しては、阿弥陀信仰説を唱える家永三郎氏の反論も発表されており、その根拠はかならずしも十分とは言えないらしい。

筆者の速水侑氏の見解は、天寿国繍帳は太子と橘夫人の信仰によるもので、北魏仏教において兜率天も西方浄土も漠然と天上世界と認識されていたのと同様に、未分化の天上の浄土ではないかと考えている。